Hermann Hesse - Tres Cuentos

JUEGO DE SOMBRAS

La amplia fachada principal del castillo era de piedra clara y sus grandes ventanales miraban al Rin y a los cañaverales, y m ás allá a un paisaje luminoso y abierto de agua, juncos y pasto donde, más lejos aún, las montañas arqueadas de bosques azulados formaban una suave curva que seguía el desplazamiento de las nubes; sólo cuando soplaba el Foehn, el viento del Sur, se veía brillar los castillos y los caseríos, diminutas y blancas edificaciones en la lontananza. La fachada del castillo se reflejaba en la corriente tranquila, alegre y frívola como una muchacha; los arbustos del parque dejaban que su verde ramaje colgara hasta el agua, y a lo largo de los muros unas góndolas suntuosas pintadas de blanco se mecían en la corriente. Esta parte risueña y soleada del castillo estaba deshabitada. Desde que la baronesa había desaparecido, todas las habitaciones permanecían vacías, salvo la más pequeña, en la que como antaño seguía viviendo el poeta Floriberto. La dueña de la casa era la culpable de la deshonra que había recaído sobre su esposo y sus dominios, y de la antigua corte y de los numerosos y vistosos cortesanos de antaño ya nada quedaba excepto las blancas y suntuosas góndolas y el versificador silencioso.

ás allá a un paisaje luminoso y abierto de agua, juncos y pasto donde, más lejos aún, las montañas arqueadas de bosques azulados formaban una suave curva que seguía el desplazamiento de las nubes; sólo cuando soplaba el Foehn, el viento del Sur, se veía brillar los castillos y los caseríos, diminutas y blancas edificaciones en la lontananza. La fachada del castillo se reflejaba en la corriente tranquila, alegre y frívola como una muchacha; los arbustos del parque dejaban que su verde ramaje colgara hasta el agua, y a lo largo de los muros unas góndolas suntuosas pintadas de blanco se mecían en la corriente. Esta parte risueña y soleada del castillo estaba deshabitada. Desde que la baronesa había desaparecido, todas las habitaciones permanecían vacías, salvo la más pequeña, en la que como antaño seguía viviendo el poeta Floriberto. La dueña de la casa era la culpable de la deshonra que había recaído sobre su esposo y sus dominios, y de la antigua corte y de los numerosos y vistosos cortesanos de antaño ya nada quedaba excepto las blancas y suntuosas góndolas y el versificador silencioso.

El señor del castillo vivía, desde que la desgracia se había abatido sobre él, en la parte trasera del edificio, donde una enorme torre aislada de la época de los romanos oscurecía el patio angosto, donde los muros eran siniestros y húmedos, y las ventanas estrechas y bajas, pegadas al parque sombrío de árboles centenarios, grupos de grandes arces, de álamos, de hayas.

El poeta vivía en total soledad en su ala soleada. Comía en la cocina y a menudo transcurrían muchos días sin que viera al barón.

-Vivimos en este castillo como sombras -le dijo un día a uno de sus amigos de la infancia que había acudido a visitarlo y que no resistió más de un día en las inhóspitas habitaciones del castillo muerto. Antaño, Floriberto se había dedicado a componer fábulas y rimas galantes para los invitados de la baronesa y, tras las disolución de la alegre compañía, había permanecido en el castillo sin que nadie le preguntara nada, sencillamente porque su ingenuo y modesto talante temía mucho más los vericuetos de la vida y la lucha por el sustento que la soledad del triste castillo. Hacía mucho tiempo que no componía ya poemas. Cuando, con viento de poniente, contemplaba más allá del río y de la mancha amarillenta de los cañaverales el círculo lejano de las montañas azuladas y el paso de las nubes, y cuando, en la oscuridad de la noche, oía el balanceo de los árboles inmensos en el viejo parque, componía extensos poemas, pero que carecían de palabras y que nunca podían ser escritos. Unos de estos poemas se titulaba «El aliento de Dios» y trataba del cálido viento del sur, y otro se llamaba «Consuelo del alma» y era una contemplación del esplendor de los prados primaverales. Floriberto era incapaz de recitar o de cantar estos poemas, porque no tenían palabras, pero los soñaba y también los sentía, en particular por las noches. Por lo demás solía pasar la mayor parte de su tiempo en el pueblo, jugando con los niños rubios y haciendo reír a las muchachas y a las mujeres jóvenes con las que se cruzaba, quitándose el sombrero a su paso como si fueran damas de la nobleza. Sus días de mayor felicidad eran aquellos en los que se topaba con doña Inés, la hermosa doña Inés, la famosa doña Inés de finos rasgos virginales. La saludaba con gesto amplio y profunda inclinación, y la hermosa mujer se inclinaba y reía a su vez y, clavando su mirada clara en los ojos turbados de Floriberto, proseguía sonriente su camino resplandeciente como un rayo de sol.

Doña Inés vivía en la única casa que había junto al parque asilvestrado del castillo y que antaño había sido un pabellón anexo de la baronesa. El padre de doña Inés, un antiguo guarda forestal, había recibido la casa en compensación por algún favor excepcional que le había hecho al padre del actual dueño del castillo. Doña Inés se había casado muy joven regresando al pueblo poco después convertida en una joven viuda, y vivia ahora, tras la muerte de su padre, en la casa solitaria, sola con una sirvienta, y una tía ciega.

Doña Inés siempre llevaba unos vestidos sencillos pero bonitos, y siempre nuevos y de suaves colores; seguía teniendo el rostro juvenil y fino, y su abundante y morena cabellera recogida en gruesas trenzas ceñía su hermosa cabeza. El barón había estado enamorado de ella, antes incluso de haber repudiado a su mujer de costumbres disolutas, y ahora volvía a estarlo. Se encontraba por las mañanas en el bosque con ella, y por las noches la llevaba en barca por el río a una cabaña de juncos en los cañaverales; allí, su sonriente rostro virginal descansaba contra la barba prematuramente encanecida del barón, y los dedos finos de ella jugaban con la dura y cruel mano de cazador de él.

Doña Inés iba todas las fiestas de guardar a la iglesia, rezaba y daba limosna para los pobres. Visitaba a las ancianas menesterosas del pueblo, les regalaba zapatos, peinaba a sus nietos, las ayudaba en las labores de costura y, al marchar, dejaba en sus humildes cabañas el suave resplandor de una joven santa. Todos los hombres la deseaban, y al que fuera de su agrado y llegara en buen momento le concedía, además del beso en la mano, un beso en los labios, y el que fuera afortunado y bien parecido podía atreverse, cuando llegara la noche, a escalar su ventana.

Todo el mundo lo sabía, incluso el barón, pese a lo cual la hermosa mujer proseguía en total inocencia y con mirada sonriente su camino, como una muchachita ajena a cualquier deseo de un hombre. De tanto en tanto, aparecía un amante nuevo, que la cortejaba discretamente como a una belleza inaccesible, henchido de orgullo y de felicidad por la valiosa conquista, asombrado de que los demás hombres no se la disputaran y le sonrieran. La casa de doña Inés se levantaba apacible junto al lindero del parque siniestro, rodeada de rosales trepadores y aislada como en un cuento de hadas, y allí vivía ella, entraba y salía, fresca y tierna como una rosa una mañana de verano, con un resplandor puro en su rostro de niña y las pesadas trenzas aureolando su cabeza de finas facciones. Las ancianas pobres del pueblo la bendecían y le besaban las manos, los hombres la saludaban con profunda inclinación y sonreían a su paso, y los niños corrían hacia ella tendiéndole las manitas y dejándose acariciar en las mejillas.

-¿Por qué eres así? -le preguntaba a veces el barón amenazándola con mirada severa.

-¿Acaso tienes algún derecho sobre mí? -respondía doña Inés con ojos asombrados y jugando con sus trenzas morenas.

Quien más enamorado estaba era Floriberto, el poeta. A él el corazón le daba brincos cuando la veía. Cuando oía algún comentario malévolo sobre ella, sufría, sacudía la cabeza y no le daba crédito. Si los niños se ponían a hablar de ella, se le iluminaba el rostro y prestaba el oído como si escuchara una canción. Y de todos sus sueños, el más hermoso consistía en soñar despierto con doña Inés. Entonces lo adornaba con todo, con lo que amaba y con lo que le parecía hermoso, con el viento de poniente y con el horizonte azulado, y con todos los luminosos prados primaverales, que disponía a su alrededor; y en ese cuadro introducía toda la nostalgia y el cariño inútil de su existencia de niño inútil. Una noche, a principios de verano, tras un largo período de silencio, un soplo de vida nueva sacudió la torpeza del castillo. El estruendo de un cuerno atronó en el patio donde penetró un coche que se detuvo entre chirridos. Se trataba del hermano del barón que venía de visita, un hombre alto y bien parecido, que lucía una perilla puntiaguda y una mirada enojada de soldado, acompañado por un único sirviente. Se entretenía bañándose en las aguas del Rin y disparando a las gaviotas plateadas para pasar el rato. Iba con frecuencia a caballo a la ciudad cercana de donde regresaba por las noches, borracho, y también hostigaba ocasionalmente al pobre poeta y se peleaba cada dos por tres con su hermano. No paraba de darle consejos, de proponerle arreglos y nuevas dependencias, de recomendarle transformaciones y mejoras, que nada representaban en su caso, ya que él nadaba en la abundancia gracias a su matrimonio, mientras que el barón era pobre y no había conocido más que desdichas y sinsabores durante la mayor parte de su vida.

Su visita al castillo se debía a un capricho que ya le empezó a pesar al cabo de la primera semana. No obstante se quedó y no dijo ni palabra de marcharse, pese a que a su hermano la idea no le habría disgustado en absoluto. Y es que había visto a doña Inés y había empezado a cortejarla.

No pasó mucho tiempo y, un día, la sirvienta de la hermosa mujer lució un vestido nuevo, regalo del barón forastero. Y al cabo de otro poco, ya recogía junto a muro del parque los mensajes y las flores que le entregaba el sirviente del mismo barón forastero. Y tras unos pocos días más, el barón forastero y doña Inés se encontraron un hermoso día de verano en una cabaña en medio del bosque y él le besó la mano, y la boquita menuda y el cuello tan blanco. Pero cuando doña Inés iba al pueblo y él se cruzaba con ella, entonces el barón forastero la saludaba con una profunda reverencia y ella le agradecía el saludo como una muchacha de diecisiete años

Volvieron a transcurrir unos días, y una noche que se había quedado solo, el barón forastero vio una nave con un remero y una mujer deslumbrante a bordo que descendía la corriente. Y lo que su curiosidad en la oscuridad no pudo saciar le quedó confirmado con creces al cabo de unos días: aquella a la que había estrechado contra su corazón a mediodía en la cabaña del bosque y a1 que había encandilado con sus besos surcaba las oscuras aguas del Rin por las noches en compañía de su hermano y desaparecía con él en los cañaverales.

El forastero se volvió taciturno y tuvo pesadillas. Su amor por doña Inés no era como el que se siente por un trofeo de caza apetecible sino como el que se siente por un valioso tesoro. Cada uno de sus besos lo colmaba de dicha y de asombro, asustado de que tanta pureza y tanta dulzura hubieran sucumbido a su reclamo. Con lo que a ella la había amado más que a otras mujeres, y junto a ella había recordado su juventud, y así la había abrazado con ternura, agradecimiento, y consideración a la vez. A ella que, cuando llegaba la noche, se perdía en la oscuridad con su hermano. Entonces se mordió los labios y sus ojos lanzaron destellos de ira.

Indiferente a todo lo que estaba sucediendo e insensible a la atmósfera de velada pesadumbre que se cernía sobre el castillo, el poeta Floriberto seguía llevando su apacible existencia. Le disgustaban las vejaciones y tormentos ocasionales del huésped del castillo, pero de antaño estaba acostumbrado a soportar escarnios de este tipo. Evitaba al forastero, se pasaba el día entero en el pueblo o con los pescadores a orillas del Rin, y se dedicaba a fantasear vaporosas ensoñaciones en el calor de la noche. Y una mañana tomó conciencia de que las primeras rosas de té junto al muro del patio del castillo empezaban a florecer. Hacía ya tres veranos que solía depositar las primicias de estas insólitas rosas en el umbral de la puerta de doña Inés y se alegraba de poder ofrecerle por cuarta vez consecutiva este modesto y anónimo regalo.

Aquel mismo día, a mediodía, el forastero se encontró con la hermosa doña Inés en el bosque de hayas. No le preguntó dónde había ido la víspera y la antevíspera a la caída de la noche. Clavó su mirada casi horrorizada en los ojos inocentes y apacibles y, antes de irse, le dijo:

-Vendré esta noche a tu casa cuando anochezca. ¡Deja la ventana abierta!

-Hoy no - respondió suavemente ella -, hoy no.

-Pues vendré.

-Mejor otro día. ¿Te parece? Hoy no, hoy no puedo.

-Vendré esta noche. Esta noche o nunca. Haz lo que quieras.

Ella se separó de su abrazo y se alejó.

Al anochecer, el forastero estuvo al acecho del río hasta que cayó la noche. Pero la barca no se presentó Entonces se encaminó hacia la casa de su amada y se ocultó detrás de un matorral con el fusil entre las piernas.

El aire era cálido y apacible. Los jazmines perfumaban la atmósfera y tras una hilera de nubecitas blancas el cielo se fue llenando de pequeñas estrellitas apagadas El canto profundo de un pájaro solitario se elevó en e parque.

Cuando ya casi era noche cerrada, giró con paso taimado un hombre junto a la casa, casi furtivo. Llevaba el sombrero profundamente hundido sobre los ojos, pero estaba todo tan oscuro que se trataba de una precaución inútil. En la mano derecha llevaba un ramo de rosas blancas que proyectaban una claridad apagada en la noche El que estaba al acecho agudizó la mirada y armó el fusil

El recién llegado alzó la mirada hacia las ventanas de las que no brillaba luz alguna. Entonces se acercó a 1a puerta, se agachó y estampó un beso en el picaporte metálico de la puerta.

En ese instante surgió la llama, se oyó un estampido seco que el eco repitió suavemente en las profundidades del parque. El portador de las rosas dobló las rodillas, después cayó hacia atrás y tras unos breves espasmos silenciosos quedó tumbado de espaldas en la gravilla.

El que estaba al acecho permaneció todavía un buen rato oculto, pero nadie apareció y tampoco nada se movió en la casa silenciosa. Entonces salió con prudencia de su escondite y se agachó sobre la víctima de su disparo, que yacía con la cabeza descubierta pues había perdido el sombrero en su caída. Compungido, reconoció con asombro al poeta Floriberto.

-¡Así que él también! -se lamentó alejándose

Las rosas quedaron esparcidas por el suelo, una de ellas en medio del charco de sangre del poeta. En el campanario del pueblo sonó la hora. El cielo se cubrió de nubes blancuzcas, hacia las que la inmensa torre del castillo se alzaba como un gigante que se hubiese dormido erguido. La corriente perezosa del Rin cantaba su dulce melodía y, en el interior del parque sombrío el pájaro solitario siguió cantando hasta pasada la medianoche.

La amplia fachada principal del castillo era de piedra clara y sus grandes ventanales miraban al Rin y a los cañaverales, y m

ás allá a un paisaje luminoso y abierto de agua, juncos y pasto donde, más lejos aún, las montañas arqueadas de bosques azulados formaban una suave curva que seguía el desplazamiento de las nubes; sólo cuando soplaba el Foehn, el viento del Sur, se veía brillar los castillos y los caseríos, diminutas y blancas edificaciones en la lontananza. La fachada del castillo se reflejaba en la corriente tranquila, alegre y frívola como una muchacha; los arbustos del parque dejaban que su verde ramaje colgara hasta el agua, y a lo largo de los muros unas góndolas suntuosas pintadas de blanco se mecían en la corriente. Esta parte risueña y soleada del castillo estaba deshabitada. Desde que la baronesa había desaparecido, todas las habitaciones permanecían vacías, salvo la más pequeña, en la que como antaño seguía viviendo el poeta Floriberto. La dueña de la casa era la culpable de la deshonra que había recaído sobre su esposo y sus dominios, y de la antigua corte y de los numerosos y vistosos cortesanos de antaño ya nada quedaba excepto las blancas y suntuosas góndolas y el versificador silencioso.

ás allá a un paisaje luminoso y abierto de agua, juncos y pasto donde, más lejos aún, las montañas arqueadas de bosques azulados formaban una suave curva que seguía el desplazamiento de las nubes; sólo cuando soplaba el Foehn, el viento del Sur, se veía brillar los castillos y los caseríos, diminutas y blancas edificaciones en la lontananza. La fachada del castillo se reflejaba en la corriente tranquila, alegre y frívola como una muchacha; los arbustos del parque dejaban que su verde ramaje colgara hasta el agua, y a lo largo de los muros unas góndolas suntuosas pintadas de blanco se mecían en la corriente. Esta parte risueña y soleada del castillo estaba deshabitada. Desde que la baronesa había desaparecido, todas las habitaciones permanecían vacías, salvo la más pequeña, en la que como antaño seguía viviendo el poeta Floriberto. La dueña de la casa era la culpable de la deshonra que había recaído sobre su esposo y sus dominios, y de la antigua corte y de los numerosos y vistosos cortesanos de antaño ya nada quedaba excepto las blancas y suntuosas góndolas y el versificador silencioso.El señor del castillo vivía, desde que la desgracia se había abatido sobre él, en la parte trasera del edificio, donde una enorme torre aislada de la época de los romanos oscurecía el patio angosto, donde los muros eran siniestros y húmedos, y las ventanas estrechas y bajas, pegadas al parque sombrío de árboles centenarios, grupos de grandes arces, de álamos, de hayas.

El poeta vivía en total soledad en su ala soleada. Comía en la cocina y a menudo transcurrían muchos días sin que viera al barón.

-Vivimos en este castillo como sombras -le dijo un día a uno de sus amigos de la infancia que había acudido a visitarlo y que no resistió más de un día en las inhóspitas habitaciones del castillo muerto. Antaño, Floriberto se había dedicado a componer fábulas y rimas galantes para los invitados de la baronesa y, tras las disolución de la alegre compañía, había permanecido en el castillo sin que nadie le preguntara nada, sencillamente porque su ingenuo y modesto talante temía mucho más los vericuetos de la vida y la lucha por el sustento que la soledad del triste castillo. Hacía mucho tiempo que no componía ya poemas. Cuando, con viento de poniente, contemplaba más allá del río y de la mancha amarillenta de los cañaverales el círculo lejano de las montañas azuladas y el paso de las nubes, y cuando, en la oscuridad de la noche, oía el balanceo de los árboles inmensos en el viejo parque, componía extensos poemas, pero que carecían de palabras y que nunca podían ser escritos. Unos de estos poemas se titulaba «El aliento de Dios» y trataba del cálido viento del sur, y otro se llamaba «Consuelo del alma» y era una contemplación del esplendor de los prados primaverales. Floriberto era incapaz de recitar o de cantar estos poemas, porque no tenían palabras, pero los soñaba y también los sentía, en particular por las noches. Por lo demás solía pasar la mayor parte de su tiempo en el pueblo, jugando con los niños rubios y haciendo reír a las muchachas y a las mujeres jóvenes con las que se cruzaba, quitándose el sombrero a su paso como si fueran damas de la nobleza. Sus días de mayor felicidad eran aquellos en los que se topaba con doña Inés, la hermosa doña Inés, la famosa doña Inés de finos rasgos virginales. La saludaba con gesto amplio y profunda inclinación, y la hermosa mujer se inclinaba y reía a su vez y, clavando su mirada clara en los ojos turbados de Floriberto, proseguía sonriente su camino resplandeciente como un rayo de sol.

Doña Inés vivía en la única casa que había junto al parque asilvestrado del castillo y que antaño había sido un pabellón anexo de la baronesa. El padre de doña Inés, un antiguo guarda forestal, había recibido la casa en compensación por algún favor excepcional que le había hecho al padre del actual dueño del castillo. Doña Inés se había casado muy joven regresando al pueblo poco después convertida en una joven viuda, y vivia ahora, tras la muerte de su padre, en la casa solitaria, sola con una sirvienta, y una tía ciega.

Doña Inés siempre llevaba unos vestidos sencillos pero bonitos, y siempre nuevos y de suaves colores; seguía teniendo el rostro juvenil y fino, y su abundante y morena cabellera recogida en gruesas trenzas ceñía su hermosa cabeza. El barón había estado enamorado de ella, antes incluso de haber repudiado a su mujer de costumbres disolutas, y ahora volvía a estarlo. Se encontraba por las mañanas en el bosque con ella, y por las noches la llevaba en barca por el río a una cabaña de juncos en los cañaverales; allí, su sonriente rostro virginal descansaba contra la barba prematuramente encanecida del barón, y los dedos finos de ella jugaban con la dura y cruel mano de cazador de él.

Doña Inés iba todas las fiestas de guardar a la iglesia, rezaba y daba limosna para los pobres. Visitaba a las ancianas menesterosas del pueblo, les regalaba zapatos, peinaba a sus nietos, las ayudaba en las labores de costura y, al marchar, dejaba en sus humildes cabañas el suave resplandor de una joven santa. Todos los hombres la deseaban, y al que fuera de su agrado y llegara en buen momento le concedía, además del beso en la mano, un beso en los labios, y el que fuera afortunado y bien parecido podía atreverse, cuando llegara la noche, a escalar su ventana.

Todo el mundo lo sabía, incluso el barón, pese a lo cual la hermosa mujer proseguía en total inocencia y con mirada sonriente su camino, como una muchachita ajena a cualquier deseo de un hombre. De tanto en tanto, aparecía un amante nuevo, que la cortejaba discretamente como a una belleza inaccesible, henchido de orgullo y de felicidad por la valiosa conquista, asombrado de que los demás hombres no se la disputaran y le sonrieran. La casa de doña Inés se levantaba apacible junto al lindero del parque siniestro, rodeada de rosales trepadores y aislada como en un cuento de hadas, y allí vivía ella, entraba y salía, fresca y tierna como una rosa una mañana de verano, con un resplandor puro en su rostro de niña y las pesadas trenzas aureolando su cabeza de finas facciones. Las ancianas pobres del pueblo la bendecían y le besaban las manos, los hombres la saludaban con profunda inclinación y sonreían a su paso, y los niños corrían hacia ella tendiéndole las manitas y dejándose acariciar en las mejillas.

-¿Por qué eres así? -le preguntaba a veces el barón amenazándola con mirada severa.

-¿Acaso tienes algún derecho sobre mí? -respondía doña Inés con ojos asombrados y jugando con sus trenzas morenas.

Quien más enamorado estaba era Floriberto, el poeta. A él el corazón le daba brincos cuando la veía. Cuando oía algún comentario malévolo sobre ella, sufría, sacudía la cabeza y no le daba crédito. Si los niños se ponían a hablar de ella, se le iluminaba el rostro y prestaba el oído como si escuchara una canción. Y de todos sus sueños, el más hermoso consistía en soñar despierto con doña Inés. Entonces lo adornaba con todo, con lo que amaba y con lo que le parecía hermoso, con el viento de poniente y con el horizonte azulado, y con todos los luminosos prados primaverales, que disponía a su alrededor; y en ese cuadro introducía toda la nostalgia y el cariño inútil de su existencia de niño inútil. Una noche, a principios de verano, tras un largo período de silencio, un soplo de vida nueva sacudió la torpeza del castillo. El estruendo de un cuerno atronó en el patio donde penetró un coche que se detuvo entre chirridos. Se trataba del hermano del barón que venía de visita, un hombre alto y bien parecido, que lucía una perilla puntiaguda y una mirada enojada de soldado, acompañado por un único sirviente. Se entretenía bañándose en las aguas del Rin y disparando a las gaviotas plateadas para pasar el rato. Iba con frecuencia a caballo a la ciudad cercana de donde regresaba por las noches, borracho, y también hostigaba ocasionalmente al pobre poeta y se peleaba cada dos por tres con su hermano. No paraba de darle consejos, de proponerle arreglos y nuevas dependencias, de recomendarle transformaciones y mejoras, que nada representaban en su caso, ya que él nadaba en la abundancia gracias a su matrimonio, mientras que el barón era pobre y no había conocido más que desdichas y sinsabores durante la mayor parte de su vida.

Su visita al castillo se debía a un capricho que ya le empezó a pesar al cabo de la primera semana. No obstante se quedó y no dijo ni palabra de marcharse, pese a que a su hermano la idea no le habría disgustado en absoluto. Y es que había visto a doña Inés y había empezado a cortejarla.

No pasó mucho tiempo y, un día, la sirvienta de la hermosa mujer lució un vestido nuevo, regalo del barón forastero. Y al cabo de otro poco, ya recogía junto a muro del parque los mensajes y las flores que le entregaba el sirviente del mismo barón forastero. Y tras unos pocos días más, el barón forastero y doña Inés se encontraron un hermoso día de verano en una cabaña en medio del bosque y él le besó la mano, y la boquita menuda y el cuello tan blanco. Pero cuando doña Inés iba al pueblo y él se cruzaba con ella, entonces el barón forastero la saludaba con una profunda reverencia y ella le agradecía el saludo como una muchacha de diecisiete años

Volvieron a transcurrir unos días, y una noche que se había quedado solo, el barón forastero vio una nave con un remero y una mujer deslumbrante a bordo que descendía la corriente. Y lo que su curiosidad en la oscuridad no pudo saciar le quedó confirmado con creces al cabo de unos días: aquella a la que había estrechado contra su corazón a mediodía en la cabaña del bosque y a1 que había encandilado con sus besos surcaba las oscuras aguas del Rin por las noches en compañía de su hermano y desaparecía con él en los cañaverales.

El forastero se volvió taciturno y tuvo pesadillas. Su amor por doña Inés no era como el que se siente por un trofeo de caza apetecible sino como el que se siente por un valioso tesoro. Cada uno de sus besos lo colmaba de dicha y de asombro, asustado de que tanta pureza y tanta dulzura hubieran sucumbido a su reclamo. Con lo que a ella la había amado más que a otras mujeres, y junto a ella había recordado su juventud, y así la había abrazado con ternura, agradecimiento, y consideración a la vez. A ella que, cuando llegaba la noche, se perdía en la oscuridad con su hermano. Entonces se mordió los labios y sus ojos lanzaron destellos de ira.

Indiferente a todo lo que estaba sucediendo e insensible a la atmósfera de velada pesadumbre que se cernía sobre el castillo, el poeta Floriberto seguía llevando su apacible existencia. Le disgustaban las vejaciones y tormentos ocasionales del huésped del castillo, pero de antaño estaba acostumbrado a soportar escarnios de este tipo. Evitaba al forastero, se pasaba el día entero en el pueblo o con los pescadores a orillas del Rin, y se dedicaba a fantasear vaporosas ensoñaciones en el calor de la noche. Y una mañana tomó conciencia de que las primeras rosas de té junto al muro del patio del castillo empezaban a florecer. Hacía ya tres veranos que solía depositar las primicias de estas insólitas rosas en el umbral de la puerta de doña Inés y se alegraba de poder ofrecerle por cuarta vez consecutiva este modesto y anónimo regalo.

Aquel mismo día, a mediodía, el forastero se encontró con la hermosa doña Inés en el bosque de hayas. No le preguntó dónde había ido la víspera y la antevíspera a la caída de la noche. Clavó su mirada casi horrorizada en los ojos inocentes y apacibles y, antes de irse, le dijo:

-Vendré esta noche a tu casa cuando anochezca. ¡Deja la ventana abierta!

-Hoy no - respondió suavemente ella -, hoy no.

-Pues vendré.

-Mejor otro día. ¿Te parece? Hoy no, hoy no puedo.

-Vendré esta noche. Esta noche o nunca. Haz lo que quieras.

Ella se separó de su abrazo y se alejó.

Al anochecer, el forastero estuvo al acecho del río hasta que cayó la noche. Pero la barca no se presentó Entonces se encaminó hacia la casa de su amada y se ocultó detrás de un matorral con el fusil entre las piernas.

El aire era cálido y apacible. Los jazmines perfumaban la atmósfera y tras una hilera de nubecitas blancas el cielo se fue llenando de pequeñas estrellitas apagadas El canto profundo de un pájaro solitario se elevó en e parque.

Cuando ya casi era noche cerrada, giró con paso taimado un hombre junto a la casa, casi furtivo. Llevaba el sombrero profundamente hundido sobre los ojos, pero estaba todo tan oscuro que se trataba de una precaución inútil. En la mano derecha llevaba un ramo de rosas blancas que proyectaban una claridad apagada en la noche El que estaba al acecho agudizó la mirada y armó el fusil

El recién llegado alzó la mirada hacia las ventanas de las que no brillaba luz alguna. Entonces se acercó a 1a puerta, se agachó y estampó un beso en el picaporte metálico de la puerta.

En ese instante surgió la llama, se oyó un estampido seco que el eco repitió suavemente en las profundidades del parque. El portador de las rosas dobló las rodillas, después cayó hacia atrás y tras unos breves espasmos silenciosos quedó tumbado de espaldas en la gravilla.

El que estaba al acecho permaneció todavía un buen rato oculto, pero nadie apareció y tampoco nada se movió en la casa silenciosa. Entonces salió con prudencia de su escondite y se agachó sobre la víctima de su disparo, que yacía con la cabeza descubierta pues había perdido el sombrero en su caída. Compungido, reconoció con asombro al poeta Floriberto.

-¡Así que él también! -se lamentó alejándose

Las rosas quedaron esparcidas por el suelo, una de ellas en medio del charco de sangre del poeta. En el campanario del pueblo sonó la hora. El cielo se cubrió de nubes blancuzcas, hacia las que la inmensa torre del castillo se alzaba como un gigante que se hubiese dormido erguido. La corriente perezosa del Rin cantaba su dulce melodía y, en el interior del parque sombrío el pájaro solitario siguió cantando hasta pasada la medianoche.

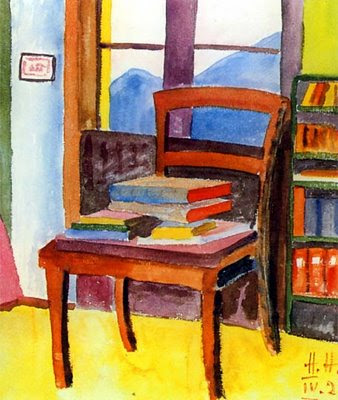

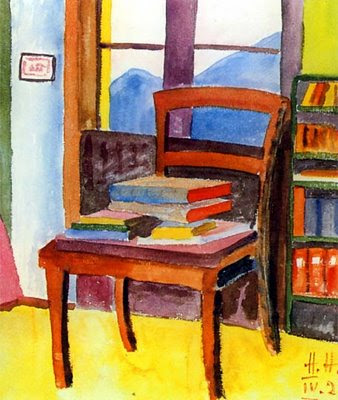

EL CUENTO DEL SILLÓN DE MIMBRE

Un joven estaba sentado en su solitaria buhardilla. Le hubiese gustado llegar a ser pintor; pero para ello debía superar algunas cosas bastante difíciles, y para empezar vivía tranquilamente en su buhardilla, se iba haciendo -algo mayor y había adquirido la costumbre de pasarse horas ante un pequeño espejo y dibujar bocetos de autorretratos. Estos dibujos llenaban ya todo un cuaderno, y algunos le habían complacido mucho.

-Considerando que aún no poseo ninguna preparación en absoluto -decía para sus adentros-, esta hoja me ha salido francamente bien. Y qué arruga más interesante allí, junto a la nariz. Se nota que tengo algo de pensador o cosa por el estilo. únicamente me falta bajar un poquito más las comisuras de la boca, eso crea una impresión singular, claramente melancólica.

Sólo que al volver a contemplar los dibujos al cabo de cierto tiempo, en general ya no le gustaban nada. Eso le incomodaba, pero dedujo que se debía a que estaba progresando y cada vez se exigía más.

La relación del joven con su buhardilla y con las cosas que allí tenía no era de las más deseables e íntimas, pero no obstante tampoco era mala. No les hacía más ni menos injusticia de lo habitual entre la mayoría de la gente, a duras penas las veía y las conocía poco.

En ocasiones, cuando no acababa, una vez más, de lograr un autorretrato, leía libros en los que trababa conocimiento con las experiencias de otros hombres que, al igual que él, habían comenzado siendo jóvenes modestos y totalmente desconocidos, y después habían llegado a ser muy famosos. Le gustaba leer esos libros, y en ellos leía su futuro.

Un día estaba sentado en casa, malhumorado otra vez y deprimido, leyendo el relato de la vida de un pintor holandés muy famoso. Leyó que ese pintor sufría una verdadera pasión, incluso un delirio, que estaba absolutamente dominado por una urgencia de llegar a ser un buen pintor. El joven pensó que ese pintor holandés se le parecía bastante. Al proseguir la lectura fue descubriendo muchos detalles que muy poco tenían en común con su propia experiencia. Entre otras cosas leyó que cuando hacía mal tiempo y no era posible pintar al aire libre, ese holandés pintaba, con tenacidad y lleno de pasión, todos los objetos sobre los que se posaba su mirada, incluso los más insignificantes. Así, una vez había pintado un viejo taburete desvencijado, un basto, burdo taburete de cocina campesina hecho de madera ordinaria, con un asiento de paja trenzada bastante gastado. Con tanto amor y tanta fe, con tanta pasión y tanta entrega había pintado el artista ese taburete, el cual con toda certeza nunca hubiese merecido la atención de nadie de no mediar esa circunstancia que había llegado a constituir uno de sus cuadros más bellos. El escritor empleaba muchas palabras hermosas, incluso conmovedoras, para describir ese taburete pintado.

Llegado a ese punto, el lector se detuvo y reflexionó. Había descubierto algo nuevo y debía intentarlo. Inmediatamente -pues era un joven de determinaciones extraordinariamente rápidas- decidió imitar el ejemplo de ese gran maestro y probar también ese camino hacia la fama.

Echó un vistazo a su buhardilla y advirtió que, de hecho, hasta entonces se había fijado realmente muy poco en las cosas entre las cuales vivía. No logró encontrar ningún taburete desvencijado con un asiento de paja trenzada, tampoco había ningún par de zuecos; ello le afligió y le desanimo un instante y estuvo a punto de sucederle lo de tantas otras veces, cuando la lectura del Mato de la vida de los grandes hombres le había hecho desfallecer: entonces comprendió que le faltaban y buscaba en vano precisamente todas esas menudencias e inspiraciones y maravillosas providencias que de modo tan agradable intervenían en la vida de aquellos otros. Pero pronto se recompuso y se hizo cargo de que en ese momento era totalmente cosa suya emprender con tesón el duro camino hacia la fama. Examinó todos los objetos de su cuartito y descubrió un sillón de mimbre, que muy bien podría servirle de modelo.

Acercó un poco el sillón con el pie, afiló su lápiz de dibujante, apoyó el cuaderno de bocetos sobre la rodilla y comenzó a dibujar. Consideró que la forma ya quedaba bastante bien indicada con un par de ligeros trazos iniciales y, con rapidez y energía, pasó a delinear el contorno con un par de trazos gruesos. Le cautivó una profunda sombra triangular en un rincón, vigorosamente la reprodujo, y así fue tirando adelante hasta que algo comenzó a estorbarle.

Continuó aún un rato más, luego levantó el cuaderno a cierta distancia y contempló su dibujo con ojo critico. Entonces advirtió que el sillón de mimbre quedaba muy desfigurado.

Encolerizado, añadió una línea, y después fijó una mirada furibunda sobre el sillón. Algo fallaba. Eso le enfadó:

-¡Maldito sillón de mimbre! -gritó con vehemencia 1 ¡en mi vida había visto un bicho tan caprichoso!

El sillón crujió un poco y replicó serenamente:

-¡Vamos, mírame! Soy como soy y ya no cambiaré.

El pintor le dio un puntapié. Entonces el sillón retrocedió y volvió a adquirir un aspecto totalmente distinto.

-¡Estúpido sillón -gritó el jovenzuelo-, todo lo tienes torcido e inclinado!

El sillón sonrió un poco y dijo con dulzura:

-Eso es la perspectiva, jovencito.

Al oírlo, el joven gritó:

-¡Perspectiva! -gritó airado-. ¡Ahora este zafio sillón quiere dárselas de maestro! ¡La perspectiva es asunto mío, no tuyo, no lo olvides!

Con eso, el sillón no volvió a hablar. El pintor se puso a recorrer enérgicamente el cuarto, hasta que abajo alguien golpeó enfurecido. el techo con un palo. Ahí abajo vivía un anciano, un estudioso, que no soportaba ningún ruido.

El joven se sentó y volvió a ocuparse de su último autorretrato. Pero no le gustó. Pensó que en realidad su aspecto era más atractivo e interesante, y era cierto.

Entonces quiso proseguir la lectura de su libro. Pero seguía hablando de ese taburete de paja holandés y eso le molestó. Le parecía que verdaderamente armaban demasiado alboroto por ese taburete y que en realidad...

El joven sacó su sombrero de artista y decidió ir a dar una vuelta. Recordó que en otra ocasión, mucho tiempo atrás, ya le había llamado la atención cuán insatisfactoria resultaba la pintura. Sólo deparaba molestias y desengaños y, por último, incluso el mejor pintor del mundo sólo podía representar la simple superficie de las cosas. A fin de cuentas ésa no era profesión adecuada para una persona amante de lo profundo. Y, de nuevo, como ya tantas otras veces, consideró seriamente la idea de seguir una vocación aún más temprana: mejor ser escritor. El sillón de mimbre quedó olvidado en la buhardilla. Le dolió que su joven amo se hubiese marchado ya. Había abrigado la esperanza de que por fin llegaría a entablarse entre ellos la debida relación. Le hubiese gustado muchísimo decir una palabra de vez en cuando, y sabía que podía enseñar bastantes cosas útiles a un joven. Pero, desgraciadamente, todo se malogró.

Un joven estaba sentado en su solitaria buhardilla. Le hubiese gustado llegar a ser pintor; pero para ello debía superar algunas cosas bastante difíciles, y para empezar vivía tranquilamente en su buhardilla, se iba haciendo -algo mayor y había adquirido la costumbre de pasarse horas ante un pequeño espejo y dibujar bocetos de autorretratos. Estos dibujos llenaban ya todo un cuaderno, y algunos le habían complacido mucho.

-Considerando que aún no poseo ninguna preparación en absoluto -decía para sus adentros-, esta hoja me ha salido francamente bien. Y qué arruga más interesante allí, junto a la nariz. Se nota que tengo algo de pensador o cosa por el estilo. únicamente me falta bajar un poquito más las comisuras de la boca, eso crea una impresión singular, claramente melancólica.

Sólo que al volver a contemplar los dibujos al cabo de cierto tiempo, en general ya no le gustaban nada. Eso le incomodaba, pero dedujo que se debía a que estaba progresando y cada vez se exigía más.

La relación del joven con su buhardilla y con las cosas que allí tenía no era de las más deseables e íntimas, pero no obstante tampoco era mala. No les hacía más ni menos injusticia de lo habitual entre la mayoría de la gente, a duras penas las veía y las conocía poco.

En ocasiones, cuando no acababa, una vez más, de lograr un autorretrato, leía libros en los que trababa conocimiento con las experiencias de otros hombres que, al igual que él, habían comenzado siendo jóvenes modestos y totalmente desconocidos, y después habían llegado a ser muy famosos. Le gustaba leer esos libros, y en ellos leía su futuro.

Un día estaba sentado en casa, malhumorado otra vez y deprimido, leyendo el relato de la vida de un pintor holandés muy famoso. Leyó que ese pintor sufría una verdadera pasión, incluso un delirio, que estaba absolutamente dominado por una urgencia de llegar a ser un buen pintor. El joven pensó que ese pintor holandés se le parecía bastante. Al proseguir la lectura fue descubriendo muchos detalles que muy poco tenían en común con su propia experiencia. Entre otras cosas leyó que cuando hacía mal tiempo y no era posible pintar al aire libre, ese holandés pintaba, con tenacidad y lleno de pasión, todos los objetos sobre los que se posaba su mirada, incluso los más insignificantes. Así, una vez había pintado un viejo taburete desvencijado, un basto, burdo taburete de cocina campesina hecho de madera ordinaria, con un asiento de paja trenzada bastante gastado. Con tanto amor y tanta fe, con tanta pasión y tanta entrega había pintado el artista ese taburete, el cual con toda certeza nunca hubiese merecido la atención de nadie de no mediar esa circunstancia que había llegado a constituir uno de sus cuadros más bellos. El escritor empleaba muchas palabras hermosas, incluso conmovedoras, para describir ese taburete pintado.

Llegado a ese punto, el lector se detuvo y reflexionó. Había descubierto algo nuevo y debía intentarlo. Inmediatamente -pues era un joven de determinaciones extraordinariamente rápidas- decidió imitar el ejemplo de ese gran maestro y probar también ese camino hacia la fama.

Echó un vistazo a su buhardilla y advirtió que, de hecho, hasta entonces se había fijado realmente muy poco en las cosas entre las cuales vivía. No logró encontrar ningún taburete desvencijado con un asiento de paja trenzada, tampoco había ningún par de zuecos; ello le afligió y le desanimo un instante y estuvo a punto de sucederle lo de tantas otras veces, cuando la lectura del Mato de la vida de los grandes hombres le había hecho desfallecer: entonces comprendió que le faltaban y buscaba en vano precisamente todas esas menudencias e inspiraciones y maravillosas providencias que de modo tan agradable intervenían en la vida de aquellos otros. Pero pronto se recompuso y se hizo cargo de que en ese momento era totalmente cosa suya emprender con tesón el duro camino hacia la fama. Examinó todos los objetos de su cuartito y descubrió un sillón de mimbre, que muy bien podría servirle de modelo.

Acercó un poco el sillón con el pie, afiló su lápiz de dibujante, apoyó el cuaderno de bocetos sobre la rodilla y comenzó a dibujar. Consideró que la forma ya quedaba bastante bien indicada con un par de ligeros trazos iniciales y, con rapidez y energía, pasó a delinear el contorno con un par de trazos gruesos. Le cautivó una profunda sombra triangular en un rincón, vigorosamente la reprodujo, y así fue tirando adelante hasta que algo comenzó a estorbarle.

Continuó aún un rato más, luego levantó el cuaderno a cierta distancia y contempló su dibujo con ojo critico. Entonces advirtió que el sillón de mimbre quedaba muy desfigurado.

Encolerizado, añadió una línea, y después fijó una mirada furibunda sobre el sillón. Algo fallaba. Eso le enfadó:

-¡Maldito sillón de mimbre! -gritó con vehemencia 1 ¡en mi vida había visto un bicho tan caprichoso!

El sillón crujió un poco y replicó serenamente:

-¡Vamos, mírame! Soy como soy y ya no cambiaré.

El pintor le dio un puntapié. Entonces el sillón retrocedió y volvió a adquirir un aspecto totalmente distinto.

-¡Estúpido sillón -gritó el jovenzuelo-, todo lo tienes torcido e inclinado!

El sillón sonrió un poco y dijo con dulzura:

-Eso es la perspectiva, jovencito.

Al oírlo, el joven gritó:

-¡Perspectiva! -gritó airado-. ¡Ahora este zafio sillón quiere dárselas de maestro! ¡La perspectiva es asunto mío, no tuyo, no lo olvides!

Con eso, el sillón no volvió a hablar. El pintor se puso a recorrer enérgicamente el cuarto, hasta que abajo alguien golpeó enfurecido. el techo con un palo. Ahí abajo vivía un anciano, un estudioso, que no soportaba ningún ruido.

El joven se sentó y volvió a ocuparse de su último autorretrato. Pero no le gustó. Pensó que en realidad su aspecto era más atractivo e interesante, y era cierto.

Entonces quiso proseguir la lectura de su libro. Pero seguía hablando de ese taburete de paja holandés y eso le molestó. Le parecía que verdaderamente armaban demasiado alboroto por ese taburete y que en realidad...

El joven sacó su sombrero de artista y decidió ir a dar una vuelta. Recordó que en otra ocasión, mucho tiempo atrás, ya le había llamado la atención cuán insatisfactoria resultaba la pintura. Sólo deparaba molestias y desengaños y, por último, incluso el mejor pintor del mundo sólo podía representar la simple superficie de las cosas. A fin de cuentas ésa no era profesión adecuada para una persona amante de lo profundo. Y, de nuevo, como ya tantas otras veces, consideró seriamente la idea de seguir una vocación aún más temprana: mejor ser escritor. El sillón de mimbre quedó olvidado en la buhardilla. Le dolió que su joven amo se hubiese marchado ya. Había abrigado la esperanza de que por fin llegaría a entablarse entre ellos la debida relación. Le hubiese gustado muchísimo decir una palabra de vez en cuando, y sabía que podía enseñar bastantes cosas útiles a un joven. Pero, desgraciadamente, todo se malogró.

EL CAMINO DIFÍCIL

Delante del desfiladero, junto a la oscura entrada rocosa, quedé vacilante y me volví mirando hacia atrás.

El sol brillaba sobre ese grato mundo verde y en los prados relucían tremolantes las pardas flores de la hierba. Allí se estaba bien, había calidez y placer amable, allí el alma vibraba en lo profundo, satisfecha como un velludo abejorro saturado de aroma y luz. Y quizá yo estaba loco por querer abandonarlo todo y disponerme a subir a la montaña.

El guía me tocó suavemente el brazo. Como uno que sale a la fuerza de un baño tibio, así desprendí mis ojos del querido paisaje. Entonces vi el desfiladero que yacía en una penumbra sin sol. Un arroyito negro se arrastraba al pie de la hendidura y en sus orillas la hierba crecía descolorida en pequeños racimos; y en su fondo se lavaban piedras de colores ya muertos, pálidas como los huesos de los seres que alguna vez estuvieron vivos.

«Descansernos un poco», dijo el guía.

Sonrió pacientemente y nos sentamos. Hacía fresco, y de la rocosa entrada venía una silenciosa corriente de aire sombrío, pétreo y frío.

¡Qué desagradable parecía iniciar ese camino! Desagradable resultaba atormentarse a través de ese lúgubre paso de piedra, cruzar ese arroyo frío, trepar en tinieblas por el desfiladero estrecho y escarpado.

«El camino parece detestable», dije titubeando.

Dentro de mí, como una lucecita moribunda, aleteaba la esperanza vehemente, increíble e insensata, de que quizá pudiéramos volver atrás, de que el guía se dejase persuadir y que finalmente se nos ahorrara todo esto. Y en realidad, ¿por qué no? ¿No era acaso mil veces más hermoso el lugar de donde veníamos? ¿No fluía la vida allí más rica, más cálida y estimable? ¿Y acaso no era yo un hombre, un ser ingenuo y efímero con derecho a un poquito de dicha, a un rinconcito de sol, a una vista llena de azul y de flores?

No, yo quería quedarme. No tenía ganas de hacerme el héroe o el mártir. Pasaría toda mi vida satisfecho si pudiera quedarme en el valle bajo el sol.

Entonces comencé a tiritar; en ese lugar era imposible permanecer mucho tiempo.

«Te estás helando», dijo el guía, «es mejor que nos vayamos.»

Dicho esto se levantó, se estiró cuan largo era y me miró sonriente. Ni burla o compasión ni dureza o indulgencia existían en su sonrisa. En ella no había sino comprensión y sabiduría. Esta sonrisa decía: «Te conozco. Conozco tu miedo, sé lo que sientes y no he olvidado para nada tu fanfarronería de ayer y de anteayer. Cada desesperado brinco de liebre cobarde que ahora da tu alma y cada coqueteo con la amable luz del sol me son conocidos y familiares desde antes de que los pusieras en ejecución.»

Con esa sonrisa me estuvo mirando el guía, y luego se adelantó dando el primer paso hacia el oscuro valle rocoso; y entonces lo odié y lo amé como un condenado ama y odia el hacha sobre su nuca. Pero más que otra cosa yo odiaba y despreciaba su saber, su dominio y frialdad, su carencia de debilidades gratas. Y odiaba en mí mismo todo aquello que le otorgaba la razón, incluso lo que admitía de él, lo que en mí quería seguirlo.

Ya había dado muchos pasos hacia adelante, a través .de las piedras del negro arroyo, y estaba a punto de desaparecer tras el primer recodo del barranco...

«¡Detente!», exclamé lleno de tal miedo que no tuve más remedio que pensar: si. esto fuera un sueño, en este mismo instante mi espanto lo destruiría y yo volvería a despertarme. «Detente», volví a decir, «no puedo, no estoy preparado todavía.»

El guía se detuvo y miró en silencio hacia mí, sin un reproche, pero con aquella tremenda comprensión, con aquella sapiencia, presentimiento y ese saber-de-antemano tan difíciles de soportar.

«¿Prefieres que volvamos?», preguntó entonces, y todavía no había terminado de decir la última palabra, cuando ya sabía yo, muy a pesar mío, que le diría que no, que debía negarme. Y al mismo tiempo, todo lo viejo, acostumbrado, amado y familiar gritaban desesperadamente dentro de mí: «¡Di que sí, di que sí!» Y mi patria y el mundo entero colgaban de mis pies como una bola.

Y yo quería decir que sí, aunque sabía bien que me seria imposible.

Entonces, con su mano extendida, el guía me señaló hacia el valle, atrás, y yo me volví nuevamente hacia a amada región. Y ahora vi lo más penoso que podía ocurrirme: mis queridos valles y llanuras yacían pálidos y desanimados bajo un sol sin fuerzas; los colores sonaban falsos y chillones, las sombras parecían llenas de negro hollín y sin encanto. Y a todo se le había extirpado el corazón, a todo le había sido sustraído el encanto y el aroma, todo tenía el olor y el sabor de las cosas de las que uno se ha indigestado hasta las náuseas. ¡Oh, qué bien conocía yo aquello, cómo temía y odiaba esa espantosa modalidad del guía de hacerme despreciar lo que me era querido y agradable, de hacer que se escaparan su savia y espíritu, de falsificar los aromas y de envenenar silenciosamente los colores! ¡Ah, ya conocía yo todo eso: lo que ayer fuera vino hoy se convertía en vinagre! Y nunca más el vinagre se convertiría en vino. Nunca más.

Callé y seguí al guía lúgubremente. Él tenía razón, como siempre. Y todo no resultaría tan malo si por lo menos permaneciera cerca de mí y visible, en vez de desaparecer de improviso -como a menudo hacía- cuando había que tomar una decisión, dejándome solo... solo con aquella voz extraña dentro de mi pecho en la que se había transformado.

Yo callaba, pero mi corazón gritó fervorosamente: «¡Quédate un instante, ya te sigo!»

Las piedras del arroyo eran desagradablemente resbaladizas; era agotador, daba vértigo andar así, paso a paso sobre una piedra estrecha y mojada que se achicaba y cedía bajo las suelas. Cerca de allí el sendero del arroyo empezaba a elevarse rápidamente, y las sombrías paredes del desfiladero convergían más, se extendían hoscas, y cada una de sus aristas mostraba la intención maligna de querer apretarnos con sus pinzas y cortarnos para siempre el camino de regreso. Sobre verrugosas peñas amarillas fluía espesa y viscosa una capa de agua. El cielo, la nube y el azul habían desaparecido sobre nosotros.

Marché y marché detrás del guía, y a menudo cerraba los ojos del miedo y la repugnancia que sentía. Una oscura flor al borde del camino se irguió entonces, aterciopeladamente negra y con una mirada melancólica. Era hermosa y me habló con familiaridad. Pero el gula caminaba deprisa y yo sentía que si llegaba a bajar la vista una sola vez hasta ese triste ojo de terciopelo, entonces mi aflicción y desesperada pesadumbre serían tan onerosas e insoportables, que mi espíritu permanecería siempre proscripto en esa sarcástica región del absurdo de la demencia.

Mojado y sucio continué arrastrándome, y cuando las húmedas paredes se iban cerrando sobre nosotros, el guía comenzó a cantar su vieja canción de consuelo. Con voz juvenil, clara y firme cantaba al compás de sus pasos palabras: «¡Quiero, quiero, quiero!» Yo sabía que él quería animarme, que deseaba ahuyentar de mí el ingrato esfuerzo y el desconsuelo de ese viaje infernal. También sabía que él esperaba que uniera mi voz a la suya. Pero yo no quería tal cosa, no quería concederle esa victoria. ¿Acaso tenía yo algún deseo de cantar? ¿Y no era yo un hombre un pobre tipo que había sido arrastrado contra u voluntad hacia cosas y hechos que Dios no podía explicarle? ¿No podía permanecer cada clavel y cada nomeolvides junto al arroyo, allí donde estaba, y florecer y marchitarse según los dictados de su naturaleza?

«¡Quiero, quiero, quiero!», cantaba el guía sin cesar. ¡Oh, si hubiese podido regresar! Pero, con la ayuda asombrosa del guía, hacia tiempo que trepaba por los paredones y sobre los precipicios, para los que no existía ningún camino de vuelta. El llanto me ahogaba por dentro, pero no podía llorar, eso menos que nada. De manera que me uní con voz fuerte y porfiada al canto del guía, con su mismo compás y tono, pero yo no cantaba lo que él, sino esto: «i Debo, debo, debo!» Sólo que no era fácil cantar mientras trepaba, y pronto perdí el aliento y jadeando me vi obligado a callar. Pero él prosiguió cantando incansablemente: «¡Quiero, quiero, quiero!», y con el tiempo llegó a obligarme a que cantara lo mismo que él. Ahora la subida empezó a mejorar, y sentí que ya no debía, sino que quería hacerlo. En cuanto a fatigarme por causa del canto, nada de eso sentía ya.

Entonces se hizo una mayor claridad en mi interior, y a medida que esa claridad aumentaba, retrocedió también la roca alisada; se hacía más seca, más benigna, ayudaba a menudo al pie inseguro, y sobre nosotros se fue mostrando más y más el claro cielo azul, ya como un arroyuelo azul entre las márgenes de piedra, ya como un pequeño lago azul que creciera ganando anchura.

Probé a querer con mayor fuerza y concentración, y el lago celestial siguió creciendo y el sendero se hizo más transitable. Y hasta podía correr un largo trecho ligero y grácil junto al guía. E inesperadamente vi la cercana cumbre sobre nosotros, empinada y resplandeciente entre el ardiente aire del sol.

Algo más abajo de la cima interrumpimos nuestra subida a gatas y salimos de la estrecha hendidura. El sol entró con fuerza en mis ojos enceguecidos, y al abrirlos de nuevo, las rodillas me temblaron de angustia, pues me veía aislado y sin apoyo en la empinada cresta mientras me rodeaba un espacio celeste sin límites y sólo se erguía delante de nosotros la angosta cima. Pero de nuevo había cielo y sol, y así asistidos escalamos, palmo a palmo, con los labios apretados y la frente contraída, la cuesta angustiosa. Por fin estábamos arriba, sobre un estrecho peñasco candente, en medio de un aire duro, burlón y sutil.

Era una montaña singular, y singular también era su cima. En aquella cúspide, a la que trepáramos por interminables y desnudas paredes de piedra, había brotado de la piedra un árbol pequeño y compacto con algunas ramas breves y vigorosas. Allí estaba, inconcebiblemente solo y extraño, recio y tieso sobre la roca, el frío ,azul del cielo entre sus ramas. Y en lo más elevado del árbol se posaba un pájaro negro que cantaba una canción áspera.

Sueño silencioso de un descanso breve, bien arriba mundo: el sol llameaba, la piedra ardía, el árbol miraba rígida y severamente, el pájaro cantaba con aspereza. Su áspera canción se llamaba: «¡Eternidad, eternidad!». El pájaro negro cantó, y sus ojos relucientes y duros nos miraron como si fueran un cristal negro. Difícil de soportar era esa mirada, dificil de soportar era su canto, y terrible, sobre todas las cosas, la soledad y el vacío de esos parajes, la extensión de los desiertos espacios celestes que producía vértigo. Morir allí era una delicia inimaginable; permanecer, un tormento sin nombre. Alguna cosa tenía que ocurrir, pronto, al instante. De otro modo, nosotros y el mundo quedaríamos petrificados por el horror. Sentí entonces el hálito opresor y ardiente de algo que iba a suceder, como las ráfagas de viento antes de la tempestad. Lo sentí revolotear sobre mi cuerpo y sobre alma como una fiebre ardiente. Amenazaba, se acercaba... ya estaba aquí.

De pronto el pájaro se balanceó desde la rama y se precipitó al espacio.

Mi guía dio un salto y se arrojó al azul, cayó en el cielo palpitante, voló.

Ahora la ola del destino se hallaba en su apogeo, ahora arrebató mi corazón, ahora se deshizo sin ruido.

Y yo caía, me precipitaba, saltaba, volé; agarrotado en el frío torbellino del aire, me sentí feliz y estremecido por la tortura del deleite a través del infinito, hacia el seno materno.

Delante del desfiladero, junto a la oscura entrada rocosa, quedé vacilante y me volví mirando hacia atrás.

El sol brillaba sobre ese grato mundo verde y en los prados relucían tremolantes las pardas flores de la hierba. Allí se estaba bien, había calidez y placer amable, allí el alma vibraba en lo profundo, satisfecha como un velludo abejorro saturado de aroma y luz. Y quizá yo estaba loco por querer abandonarlo todo y disponerme a subir a la montaña.

El guía me tocó suavemente el brazo. Como uno que sale a la fuerza de un baño tibio, así desprendí mis ojos del querido paisaje. Entonces vi el desfiladero que yacía en una penumbra sin sol. Un arroyito negro se arrastraba al pie de la hendidura y en sus orillas la hierba crecía descolorida en pequeños racimos; y en su fondo se lavaban piedras de colores ya muertos, pálidas como los huesos de los seres que alguna vez estuvieron vivos.

«Descansernos un poco», dijo el guía.

Sonrió pacientemente y nos sentamos. Hacía fresco, y de la rocosa entrada venía una silenciosa corriente de aire sombrío, pétreo y frío.

¡Qué desagradable parecía iniciar ese camino! Desagradable resultaba atormentarse a través de ese lúgubre paso de piedra, cruzar ese arroyo frío, trepar en tinieblas por el desfiladero estrecho y escarpado.

«El camino parece detestable», dije titubeando.

Dentro de mí, como una lucecita moribunda, aleteaba la esperanza vehemente, increíble e insensata, de que quizá pudiéramos volver atrás, de que el guía se dejase persuadir y que finalmente se nos ahorrara todo esto. Y en realidad, ¿por qué no? ¿No era acaso mil veces más hermoso el lugar de donde veníamos? ¿No fluía la vida allí más rica, más cálida y estimable? ¿Y acaso no era yo un hombre, un ser ingenuo y efímero con derecho a un poquito de dicha, a un rinconcito de sol, a una vista llena de azul y de flores?

No, yo quería quedarme. No tenía ganas de hacerme el héroe o el mártir. Pasaría toda mi vida satisfecho si pudiera quedarme en el valle bajo el sol.

Entonces comencé a tiritar; en ese lugar era imposible permanecer mucho tiempo.

«Te estás helando», dijo el guía, «es mejor que nos vayamos.»

Dicho esto se levantó, se estiró cuan largo era y me miró sonriente. Ni burla o compasión ni dureza o indulgencia existían en su sonrisa. En ella no había sino comprensión y sabiduría. Esta sonrisa decía: «Te conozco. Conozco tu miedo, sé lo que sientes y no he olvidado para nada tu fanfarronería de ayer y de anteayer. Cada desesperado brinco de liebre cobarde que ahora da tu alma y cada coqueteo con la amable luz del sol me son conocidos y familiares desde antes de que los pusieras en ejecución.»

Con esa sonrisa me estuvo mirando el guía, y luego se adelantó dando el primer paso hacia el oscuro valle rocoso; y entonces lo odié y lo amé como un condenado ama y odia el hacha sobre su nuca. Pero más que otra cosa yo odiaba y despreciaba su saber, su dominio y frialdad, su carencia de debilidades gratas. Y odiaba en mí mismo todo aquello que le otorgaba la razón, incluso lo que admitía de él, lo que en mí quería seguirlo.

Ya había dado muchos pasos hacia adelante, a través .de las piedras del negro arroyo, y estaba a punto de desaparecer tras el primer recodo del barranco...

«¡Detente!», exclamé lleno de tal miedo que no tuve más remedio que pensar: si. esto fuera un sueño, en este mismo instante mi espanto lo destruiría y yo volvería a despertarme. «Detente», volví a decir, «no puedo, no estoy preparado todavía.»

El guía se detuvo y miró en silencio hacia mí, sin un reproche, pero con aquella tremenda comprensión, con aquella sapiencia, presentimiento y ese saber-de-antemano tan difíciles de soportar.

«¿Prefieres que volvamos?», preguntó entonces, y todavía no había terminado de decir la última palabra, cuando ya sabía yo, muy a pesar mío, que le diría que no, que debía negarme. Y al mismo tiempo, todo lo viejo, acostumbrado, amado y familiar gritaban desesperadamente dentro de mí: «¡Di que sí, di que sí!» Y mi patria y el mundo entero colgaban de mis pies como una bola.

Y yo quería decir que sí, aunque sabía bien que me seria imposible.

Entonces, con su mano extendida, el guía me señaló hacia el valle, atrás, y yo me volví nuevamente hacia a amada región. Y ahora vi lo más penoso que podía ocurrirme: mis queridos valles y llanuras yacían pálidos y desanimados bajo un sol sin fuerzas; los colores sonaban falsos y chillones, las sombras parecían llenas de negro hollín y sin encanto. Y a todo se le había extirpado el corazón, a todo le había sido sustraído el encanto y el aroma, todo tenía el olor y el sabor de las cosas de las que uno se ha indigestado hasta las náuseas. ¡Oh, qué bien conocía yo aquello, cómo temía y odiaba esa espantosa modalidad del guía de hacerme despreciar lo que me era querido y agradable, de hacer que se escaparan su savia y espíritu, de falsificar los aromas y de envenenar silenciosamente los colores! ¡Ah, ya conocía yo todo eso: lo que ayer fuera vino hoy se convertía en vinagre! Y nunca más el vinagre se convertiría en vino. Nunca más.

Callé y seguí al guía lúgubremente. Él tenía razón, como siempre. Y todo no resultaría tan malo si por lo menos permaneciera cerca de mí y visible, en vez de desaparecer de improviso -como a menudo hacía- cuando había que tomar una decisión, dejándome solo... solo con aquella voz extraña dentro de mi pecho en la que se había transformado.

Yo callaba, pero mi corazón gritó fervorosamente: «¡Quédate un instante, ya te sigo!»

Las piedras del arroyo eran desagradablemente resbaladizas; era agotador, daba vértigo andar así, paso a paso sobre una piedra estrecha y mojada que se achicaba y cedía bajo las suelas. Cerca de allí el sendero del arroyo empezaba a elevarse rápidamente, y las sombrías paredes del desfiladero convergían más, se extendían hoscas, y cada una de sus aristas mostraba la intención maligna de querer apretarnos con sus pinzas y cortarnos para siempre el camino de regreso. Sobre verrugosas peñas amarillas fluía espesa y viscosa una capa de agua. El cielo, la nube y el azul habían desaparecido sobre nosotros.

Marché y marché detrás del guía, y a menudo cerraba los ojos del miedo y la repugnancia que sentía. Una oscura flor al borde del camino se irguió entonces, aterciopeladamente negra y con una mirada melancólica. Era hermosa y me habló con familiaridad. Pero el gula caminaba deprisa y yo sentía que si llegaba a bajar la vista una sola vez hasta ese triste ojo de terciopelo, entonces mi aflicción y desesperada pesadumbre serían tan onerosas e insoportables, que mi espíritu permanecería siempre proscripto en esa sarcástica región del absurdo de la demencia.

Mojado y sucio continué arrastrándome, y cuando las húmedas paredes se iban cerrando sobre nosotros, el guía comenzó a cantar su vieja canción de consuelo. Con voz juvenil, clara y firme cantaba al compás de sus pasos palabras: «¡Quiero, quiero, quiero!» Yo sabía que él quería animarme, que deseaba ahuyentar de mí el ingrato esfuerzo y el desconsuelo de ese viaje infernal. También sabía que él esperaba que uniera mi voz a la suya. Pero yo no quería tal cosa, no quería concederle esa victoria. ¿Acaso tenía yo algún deseo de cantar? ¿Y no era yo un hombre un pobre tipo que había sido arrastrado contra u voluntad hacia cosas y hechos que Dios no podía explicarle? ¿No podía permanecer cada clavel y cada nomeolvides junto al arroyo, allí donde estaba, y florecer y marchitarse según los dictados de su naturaleza?

«¡Quiero, quiero, quiero!», cantaba el guía sin cesar. ¡Oh, si hubiese podido regresar! Pero, con la ayuda asombrosa del guía, hacia tiempo que trepaba por los paredones y sobre los precipicios, para los que no existía ningún camino de vuelta. El llanto me ahogaba por dentro, pero no podía llorar, eso menos que nada. De manera que me uní con voz fuerte y porfiada al canto del guía, con su mismo compás y tono, pero yo no cantaba lo que él, sino esto: «i Debo, debo, debo!» Sólo que no era fácil cantar mientras trepaba, y pronto perdí el aliento y jadeando me vi obligado a callar. Pero él prosiguió cantando incansablemente: «¡Quiero, quiero, quiero!», y con el tiempo llegó a obligarme a que cantara lo mismo que él. Ahora la subida empezó a mejorar, y sentí que ya no debía, sino que quería hacerlo. En cuanto a fatigarme por causa del canto, nada de eso sentía ya.

Entonces se hizo una mayor claridad en mi interior, y a medida que esa claridad aumentaba, retrocedió también la roca alisada; se hacía más seca, más benigna, ayudaba a menudo al pie inseguro, y sobre nosotros se fue mostrando más y más el claro cielo azul, ya como un arroyuelo azul entre las márgenes de piedra, ya como un pequeño lago azul que creciera ganando anchura.

Probé a querer con mayor fuerza y concentración, y el lago celestial siguió creciendo y el sendero se hizo más transitable. Y hasta podía correr un largo trecho ligero y grácil junto al guía. E inesperadamente vi la cercana cumbre sobre nosotros, empinada y resplandeciente entre el ardiente aire del sol.

Algo más abajo de la cima interrumpimos nuestra subida a gatas y salimos de la estrecha hendidura. El sol entró con fuerza en mis ojos enceguecidos, y al abrirlos de nuevo, las rodillas me temblaron de angustia, pues me veía aislado y sin apoyo en la empinada cresta mientras me rodeaba un espacio celeste sin límites y sólo se erguía delante de nosotros la angosta cima. Pero de nuevo había cielo y sol, y así asistidos escalamos, palmo a palmo, con los labios apretados y la frente contraída, la cuesta angustiosa. Por fin estábamos arriba, sobre un estrecho peñasco candente, en medio de un aire duro, burlón y sutil.

Era una montaña singular, y singular también era su cima. En aquella cúspide, a la que trepáramos por interminables y desnudas paredes de piedra, había brotado de la piedra un árbol pequeño y compacto con algunas ramas breves y vigorosas. Allí estaba, inconcebiblemente solo y extraño, recio y tieso sobre la roca, el frío ,azul del cielo entre sus ramas. Y en lo más elevado del árbol se posaba un pájaro negro que cantaba una canción áspera.

Sueño silencioso de un descanso breve, bien arriba mundo: el sol llameaba, la piedra ardía, el árbol miraba rígida y severamente, el pájaro cantaba con aspereza. Su áspera canción se llamaba: «¡Eternidad, eternidad!». El pájaro negro cantó, y sus ojos relucientes y duros nos miraron como si fueran un cristal negro. Difícil de soportar era esa mirada, dificil de soportar era su canto, y terrible, sobre todas las cosas, la soledad y el vacío de esos parajes, la extensión de los desiertos espacios celestes que producía vértigo. Morir allí era una delicia inimaginable; permanecer, un tormento sin nombre. Alguna cosa tenía que ocurrir, pronto, al instante. De otro modo, nosotros y el mundo quedaríamos petrificados por el horror. Sentí entonces el hálito opresor y ardiente de algo que iba a suceder, como las ráfagas de viento antes de la tempestad. Lo sentí revolotear sobre mi cuerpo y sobre alma como una fiebre ardiente. Amenazaba, se acercaba... ya estaba aquí.

De pronto el pájaro se balanceó desde la rama y se precipitó al espacio.

Mi guía dio un salto y se arrojó al azul, cayó en el cielo palpitante, voló.

Ahora la ola del destino se hallaba en su apogeo, ahora arrebató mi corazón, ahora se deshizo sin ruido.

Y yo caía, me precipitaba, saltaba, volé; agarrotado en el frío torbellino del aire, me sentí feliz y estremecido por la tortura del deleite a través del infinito, hacia el seno materno.

Comentarios